EES:固态电池负极的另类解法!

全固态电池中,锂金属/硅负极因枝晶生长和机械失效难以兼顾高面容量与长寿命。磷负极凭借~0.7 V vs. Li⁺/Li⁰的适中电位可抑制枝晶,但体积膨胀大、导电性差。

近日,北京大学庞全全团队通过P/Sb复合策略,引入混合导电Sb/LiₓSb相实现电-机械协同调控: 1. 电调控:Sb/LiₓSb构建电子/离子渗流网络,提升反应动力学,P/Sb负极在30C(90 mA cm⁻²)下容量达340 mAh g⁻¹; 2. 机械调控:Sb/LiₓSb低膨胀(137%)与高模量抑制P/Li₃P体积变化,10,000次循环后容量保持64%。 全电池(LiCoO₂负载53.5 mg cm⁻²)在C/5下实现6.4 mAh cm⁻²面容量,800次循环后容量保持90%。该策略为高能量、长寿命ASSLBs提供低成本、高安全的磷基负极解决方案。

该成果以“All-solid-state batteries stabilized with electro-mechano-mediated phosphorus anodes”为题发表在Energy & Environmental Science期刊,第一作者是Shen Kaier。

【工作要点】

1.热力学抗枝晶机制

磷(P)负极的嵌锂电位(~0.7 V vs. Li⁺/Li⁰)显著高于锂金属(0 V)和硅(~0.1 V),其较大的过电位窗口可抑制锂金属沉积,从根本上阻断枝晶生长的热力学驱动力。对称电池测试表明,P负极在20 mA cm⁻²电流密度下仍无枝晶短路迹象,临界电流密度(CCD)较Li金属提升20倍。

2.电力协同调控策略

通过复合工程引入锑(Sb)及其锂化产物(LiₓSb),构建双功能调控网络:

电调控效应:LiₓSb作为混合电子/离子导体(电导率1.5 S cm⁻¹,离子电导率3.8 mS cm⁻¹),在P/Li₃P相中形成三维连续导电网络,降低界面阻抗,使P/Sb负极在30C(90 mA cm⁻²)极端倍率下仍保留340 mAh g⁻¹容量。

力调控效应:Sb/LiₓSb(体积膨胀137%,杨氏模量~80 GPa)充当刚性骨架,通过“钉扎效应”约束P/Li₃P相的体积变化(~300%),抑制循环过程中裂纹萌生与扩展。原位压力监测显示,P/Sb电极循环6次后堆叠压力几乎恒定,而纯P电极压力下降30%。

3.界面化学稳定性

P/Sb复合负极与Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅(LPSC₁.₅)固态电解质界面处,LiₓSb的混合导电特性促进Li₃PS₄可逆生成,减少Li₂S等不可逆分解产物。XPS与ToFSIMS分析证实,P/Sb电极界面LiPS₄⁻信号强度较纯P电极提升4倍,界面阻抗降低60%。

4.全电池性能验证

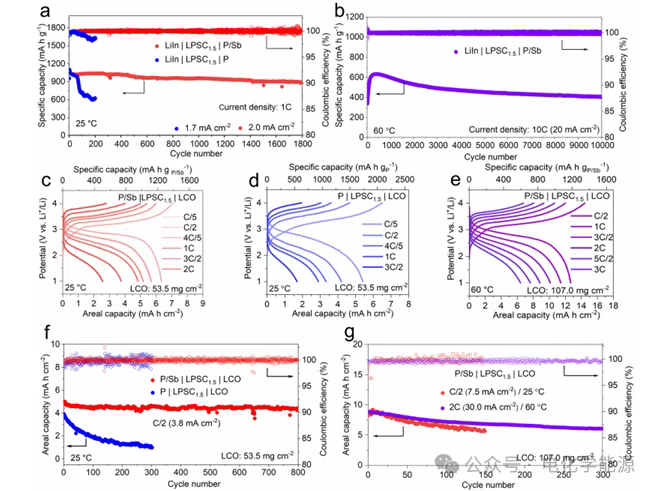

高面容量:53.5 mg cm⁻² LiCoO₂正极匹配P/Sb负极,全电池在C/5倍率下实现6.4 mAh cm⁻²面容量,能量密度达315 Wh kg⁻¹(含集流体)。

长循环稳定性:800次循环后容量保持率90.0%,平均库伦效率>99.8%;107 mg cm⁻²超高负载下,150次循环保持率63.3%。

宽温域适应性:60℃高温下,P/Sb负极在3C倍率仍输出6.4 mAh cm⁻²,较纯P电极提升3倍。

5.普适性拓展

该电力协同机制可推广至其他高膨胀合金/转化型负极(如Si、Sn、Ge),通过引入低膨胀、高模量的混合导电相(如Sb、Bi、Zn等),同步解决电荷传输与机械失效难题,为下一代高能量密度、高安全全固态电池提供通用设计准则。

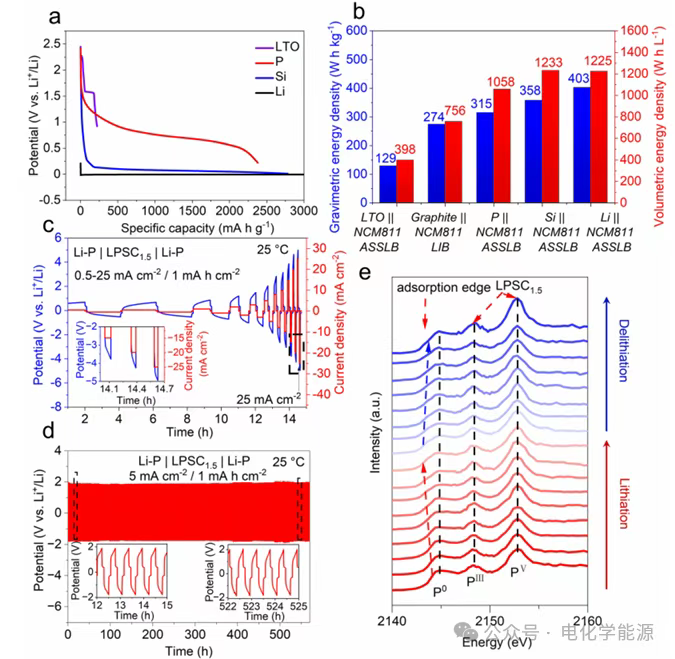

图1 磷负极用于全固态电池的原理

a) 典型负极(LTO、P、Si、Li)的锂化电位曲线(0.3 mA cm⁻²,25℃),电位平台分别为1.5 V、0.7 V、0.1 V、0 V。

b) 不同负极与NCM811正极搭配的理论能量密度对比(含电解质和集流体)。

c) Li-P|LPSC₁.₅|Li-P对称电池在0.5–25 mA cm⁻²电流下的电压曲线。

d) 对称电池长期循环性能(5 mA cm⁻²,1 mAh cm⁻²),插图显示无短路迹象。

e) P K边XANES谱在首圈循环中的演变,吸收边由一阶导数最大值确定。

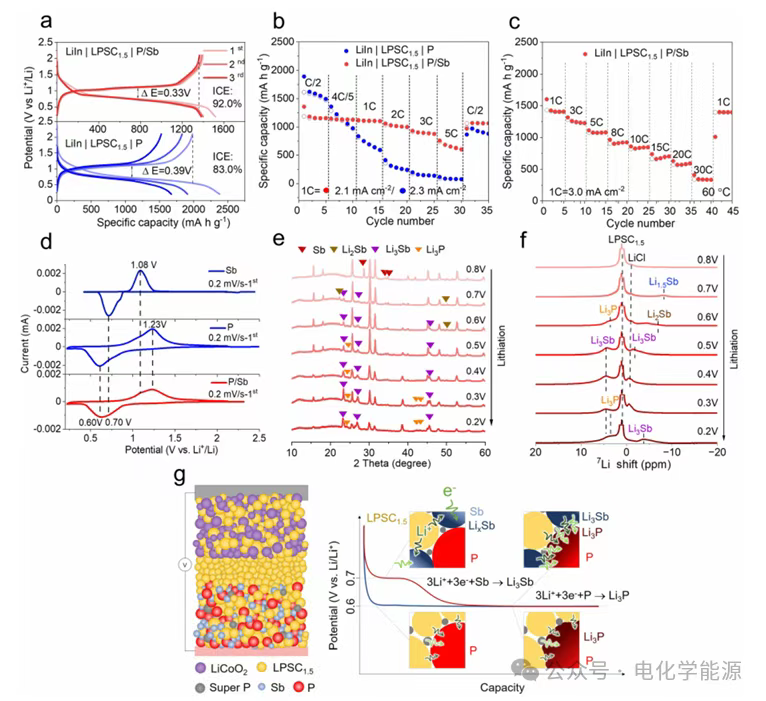

图2 P/Sb负极电化学行为与反应机理

a) P/Sb与P半电池前3圈电压曲线(C/5,2 mAh cm⁻²)。

b) 两种半电池倍率性能(25℃,2.1–2.3 mAh cm⁻²)。

c) P/Sb半电池60℃倍率性能(3 mAh cm⁻²)。

d) LiIn|LPSC₁.₅|P、Sb、P/Sb首圈CV曲线(0.2 mV s⁻¹)。

e) P/Sb电极锂化过程的原位XRD图谱(0.8–0.2 V)。

f) P/Sb电极锂化过程的⁷Li固态NMR谱。

g) P/Sb复合负极电调控机制示意图:Sb/LiₓSb混合导电网络促进电子/离子传输。

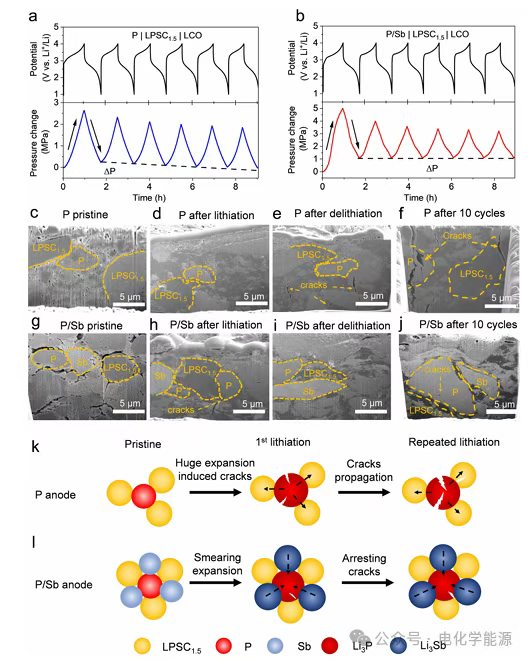

图3 P/Sb复合负极机械调控效应

a-b) P与P/Sb全电池充放电曲线及压力变化(3.7 mAh cm⁻²,3.7 mA cm⁻²)。

c-f) P负极不同状态的FIB截面SEM:原始态、锂化态、脱锂态、10圈后。

g-j) P/Sb负极对应状态的FIB截面SEM。

k) P负极化学机械退化示意图:巨大膨胀引发裂纹扩展。

l) P/Sb负极机械调控示意图:Sb/LiₓSb刚性骨架抑制P/Li₃P体积变化。

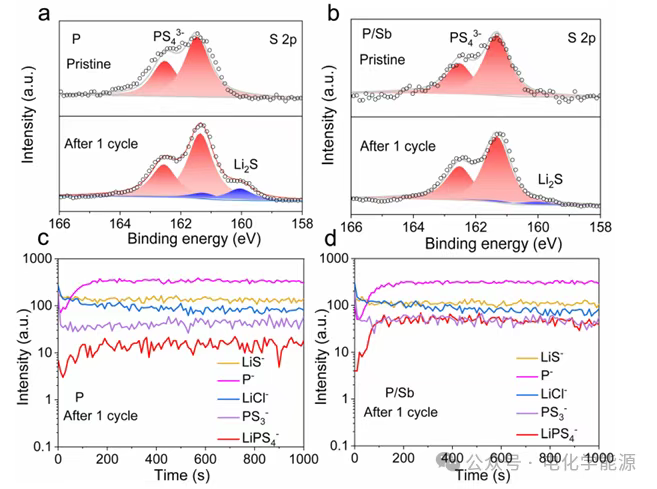

图4 P与P/Sb负极界面组分表征

a-b) P与P/Sb负极S 2p XPS谱(原始态与1圈后)。

c-d) P与P/Sb负极ToF-SIMS深度剖析(LiCl⁻、LiS⁻、P⁻、PS₃⁻、LiPS₄⁻碎片)。

图5 P/Sb负极电化学性能

a) P/Sb与P半电池1C循环稳定性(25℃,2 mAh cm⁻²)。

b) P/Sb半电池10C长循环(60℃,2 mAh cm⁻²)。

c) P/Sb|LPSC₁.₅|LCO全电池倍率性能(25℃,LCO负载53.5 mg cm⁻²)。

d) P|LPSC₁.₅|LCO全电池倍率性能(同条件)。

e) P/Sb|LPSC₁.₅|LCO超高负载电池倍率(60℃,LCO负载107 mg cm⁻²)。

f-g) 高负载全电池长循环性能对比(f: 53.5 mg cm⁻²,C/2;b: 107 mg cm⁻²,C/2与2C)。

【结论】

磷基负极材料凭借约0.7 V(vs. Li⁺/Li⁰)的适中嵌锂电位,展现出优异的抗枝晶性能,适用于高面容量全固态锂电池(ASSLBs)。锑(Sb)与锂化锑(LiₓSb)作为混合电子/离子导体,显著提升了磷负极的电荷传输动力学;其高模量与低膨胀特性则充当结构支柱,抑制磷/磷化锂(P/Li₃P)相的巨大体积变化,有效阻止微裂纹萌生。因此,P/Sb复合负极在全电池中实现了6.4 mAh cm⁻²的高面容量(C/5倍率),并在2C倍率下保持2.6 mAh cm⁻²;在53.5 mg cm⁻² LiCoO₂负载下,800次循环后容量保持率达90.0%。该电-力协同调控策略为开发高容量、高安全、低成本的全固态电池负极提供了新思路,并有望拓展至其他高膨胀转化型电极体系,助力快充型全固态电池发展。

Shen, K., Yao, X., Song, H., Shi, W., Zheng, C., Hong, X., Yan, Y., Liu, X., Zhu, L., An, Y., Song, T., Shafqat, M. B., Ma, C., Zheng, L., Gao, P., Liu, Y., Safari, M., Zhao, Y., & Pang, Q. (2025). All-solid-state batteries stabilized with electro-mechano-mediated phosphorus anodes. Energy & Environmental Science, 18(7), 2100–2115.

https://doi.org/10.1039/d4ee05704j